Le télescope spatial James Webb continue d’émerveiller la communauté scientifique avec ses images spectaculaires. Offert au monde scientifique tel un cadeau de Noël lors de son lancement, cet instrument d’observation révolutionnaire dévoile des aspects de notre univers jusqu’alors invisibles. Une récente observation du disque protoplanétaire HH30 rappelle étrangement les images de science-fiction popularisées par la série Star Trek.

Sommaire

ToggleUn observatoire spatial aux capacités extraordinaires

Conçu pour scruter l’univers dans le spectre infrarouge, le télescope James Webb représente une avancée technologique majeure. Cette caractéristique lui permet d’observer des phénomènes célestes imperceptibles dans le spectre visible. Le fruit de trois décennies de développement par la NASA offre aujourd’hui des images d’une précision inégalée.

L’instrument excelle particulièrement dans l’observation d’objets célestes lointains. Sa technologie de pointe capture des détails stupéfiants même à plusieurs centaines d’années-lumière de la Terre. Cette capacité exceptionnelle transforme notre compréhension des mécanismes cosmiques et enrichit considérablement nos connaissances sur la formation des corps célestes.

Les astronomes du monde entier utilisent désormais cet outil précieux pour chercher les confins de l’univers. Chaque nouvelle image dévoile des structures stellaires, des galaxies lointaines ou des phénomènes cosmiques avec une clarté jamais atteinte auparavant. James Webb ouvre littéralement une nouvelle fenêtre sur l’univers, comparable à un bond technologique digne des séries de science-fiction.

HH30 : voyage dans le temps grâce à l’observation spatiale

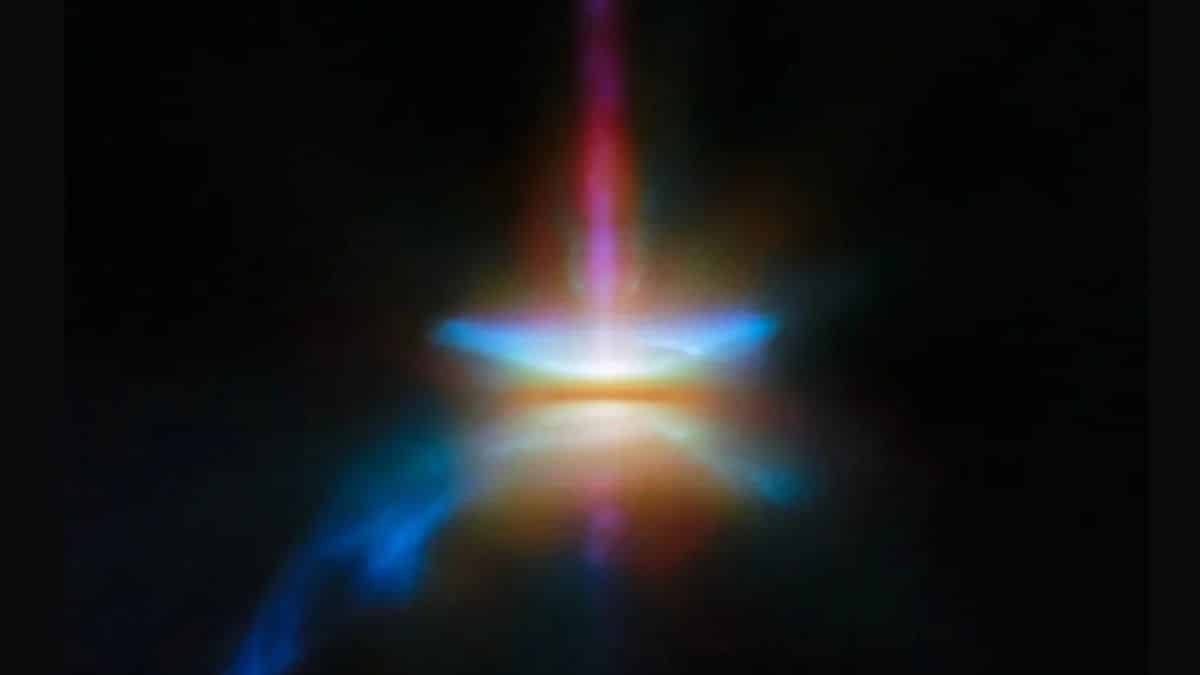

L’Agence Spatiale Européenne (ESA) a récemment braqué le télescope James Webb vers un disque protoplanétaire appelé HH30. Situé à environ 450 années-lumière de notre planète, cet amas circulaire de matière constitue l’étape préliminaire à la formation d’une nouvelle planète. Pour la première fois, les scientifiques ont pu observer avec précision les vents et jets de matière s’échappant de cette structure céleste.

Cette observation revêt une importance particulière car elle s’inscrit dans une démarche comparative. Effectivement, le télescope Hubble avait déjà capturé des images de ce même disque protoplanétaire au début des années 2000. Les astronomes peuvent désormais analyser l’évolution de HH30 sur près de deux décennies, offrant un aperçu dynamique de la formation planétaire.

La qualité exceptionnelle des nouvelles images permet d’identifier des détails auparavant invisibles. Cette comparaison souligne également les progrès considérables réalisés dans le domaine de l’observation spatiale. La différence de précision entre les clichés de Hubble et ceux de James Webb illustre parfaitement l’évolution technologique astronomique des dernières années.

Décrypter notre origine grâce aux étoiles lointaines

L’étude approfondie de HH30 dépasse le simple émerveillement visuel. Elle fournit aux scientifiques des données essentielles pour comprendre les mécanismes de formation planétaire. En observant comment la matière s’organise progressivement sous l’effet de la gravité, les chercheurs affinent leurs modèles de simulation informatique.

Cette meilleure compréhension des processus de création planétaire permet, par effet miroir, d’étudier notre propre histoire cosmique. Les observations de James Webb contribuent ainsi à reconstituer les étapes qui ont mené à la formation de notre système solaire et de la Terre. L’exploration de l’univers lointain nous ramène finalement à nos origines.

Le télescope James Webb incarne donc bien plus qu’un simple instrument d’observation. Il représente une machine à voyager dans le temps, dévoilant les secrets de l’évolution cosmique à travers des images dignes des plus belles créations de science-fiction. Cette fenêtre ouverte sur l’immensité de l’espace continuera sans doute à nous émerveiller pendant de nombreuses années.