Imaginez un trou si profond qu’il pénètre à plus de 12 kilomètres sous la surface de la Terre. Ce n’est pas un scénario de science-fiction, mais une réalité historique. Niché dans la région reculée de Mourmansk, en Russie, le puits SG-3 est une prouesse technologique, scientifique et géologique qui détient encore aujourd’hui le record du forage terrestre le plus profond jamais réalisé. Pourtant, ce projet titanesque, démarré en pleine Guerre froide, n’a jamais atteint son objectif initial. Retour sur une aventure souterraine aussi fascinante qu’oubliée.

Sommaire

ToggleLe projet SG-3, symbole d’une nouvelle conquête scientifique

En 1970, à peine un an après que Neil Armstrong ait posé le pied sur la Lune, l’Union soviétique décide de concentrer ses efforts non plus vers le ciel, mais vers les entrailles de la Terre. L’objectif ? Forer un trou de 15 kilomètres pour explorer les profondeurs de la croûte terrestre, accumuler des données géologiques inédites, et prouver la supériorité technologique de l’URSS dans un domaine jusque-là peu exploité.

Les États-Unis, eux aussi, avaient tenté l’expérience quelques années plus tôt avec le projet Mohole, au large des côtes mexicaines, mais s’étaient arrêtés à 3 653 mètres. Les Soviétiques, plus déterminés, allaient creuser plus de trois fois plus profond.

Une descente vertigineuse jusqu’à 12 262 mètres

Pendant plus de deux décennies, les scientifiques soviétiques creusent sans relâche. Le 6 juin 1979, ils battent le précédent record mondial avec un puits atteignant 9 583 mètres, puis poursuivent leur exploration. En 1983, ils franchissent la barre des 12 000 mètres. À son point le plus profond, le SG-3 mesure exactement 12 262 mètres — soit plus que la hauteur de 38 tours Eiffel empilées ou encore que la fosse des Mariannes, le point le plus profond de l’océan.

Des découvertes géologiques majeures au fil du forage

Bien au-delà de l’exploit technique, le forage du SG-3 a permis de faire plusieurs découvertes surprenantes. Les scientifiques ont mis au jour des fossiles microscopiques de plancton unicellulaire datant de plusieurs milliards d’années, trouvés jusqu’à 6,7 km de profondeur. Une autre découverte fascinante : la présence d’eau piégée dans les minéraux de la croûte terrestre, bloquée par une couche rocheuse imperméable, suggérant un cycle hydrologique beaucoup plus complexe qu’on ne l’imaginait.

Ces éléments ont alimenté de nombreuses hypothèses sur la formation de la Terre, le mouvement des plaques tectoniques et les limites de la vie dans les environnements extrêmes.

Les défis techniques qui ont freiné l’exploration

Mais ce voyage dans les entrailles de la planète n’a pas été sans embûches. Dès le milieu des années 1980, les ingénieurs font face à des obstacles techniques majeurs. À près de 12 km de profondeur, la température dépasse largement les prévisions : elle atteint 180 °C, contre les 100 °C estimés. Cette chaleur intense fragilise les matériaux, provoque des pannes, et rend le forage de plus en plus périlleux.

En 1984, une section entière du train de tiges — l’équipement servant à forer — se tord et reste coincée au fond du puits, mettant à mal le projet. Ces incidents ralentissent les travaux, jusqu’à leur arrêt définitif en 1992, peu après la chute de l’URSS.

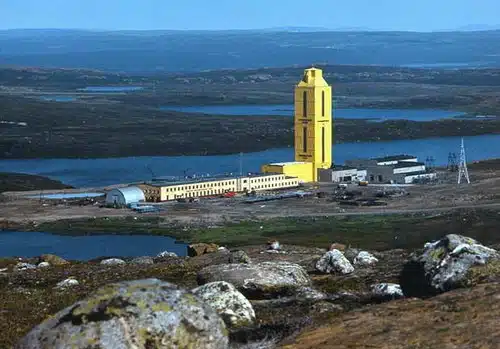

Une infrastructure abandonnée, mais un héritage scientifique durable

Aujourd’hui, le site du puits SG-3 est à l’abandon. Les bâtiments scientifiques ont été désertés, les équipements rouillés jonchent encore le sol gelé, et l’ouverture du puits est scellée. Pourtant, l’héritage du projet reste vivant dans les archives scientifiques et dans l’histoire de la géologie.

Les données récoltées ont permis de mieux comprendre la structure de la croûte terrestre, les variations de température en profondeur, et même de remettre en question certaines théories anciennes. Le SG-3 a démontré que, malgré la technologie moderne, notre planète garde encore de nombreux mystères enfouis.

Une curiosité géologique qui nourrit encore l’imaginaire

Le puits de Kola a aussi nourri de nombreuses légendes urbaines. Certains racontent qu’on y aurait entendu des cris venant de “l’enfer”, d’autres évoquent des anomalies magnétiques ou des phénomènes paranormaux. Ces mythes, bien qu’infondés, témoignent de la fascination collective pour ce projet hors norme.

En réalité, le SG-3 reste avant tout un exploit scientifique inégalé, une aventure humaine face aux extrêmes, et une preuve que même en creusant à des kilomètres sous nos pieds, il reste encore beaucoup à apprendre sur notre planète.

Un exploit scientifique à redécouvrir et à partager

Le puits de Kola, bien que scellé, mérite d’être remis en lumière. Il incarne un chapitre oublié de l’histoire scientifique, à la croisée entre géopolitique, exploration et recherche fondamentale. Partagez cet article si vous aussi, vous trouvez fascinant que notre planète recèle encore tant de secrets juste sous la surface.